Par Rodrigo Arenas, député de Paris

Il faut commencer par bien nommer les choses

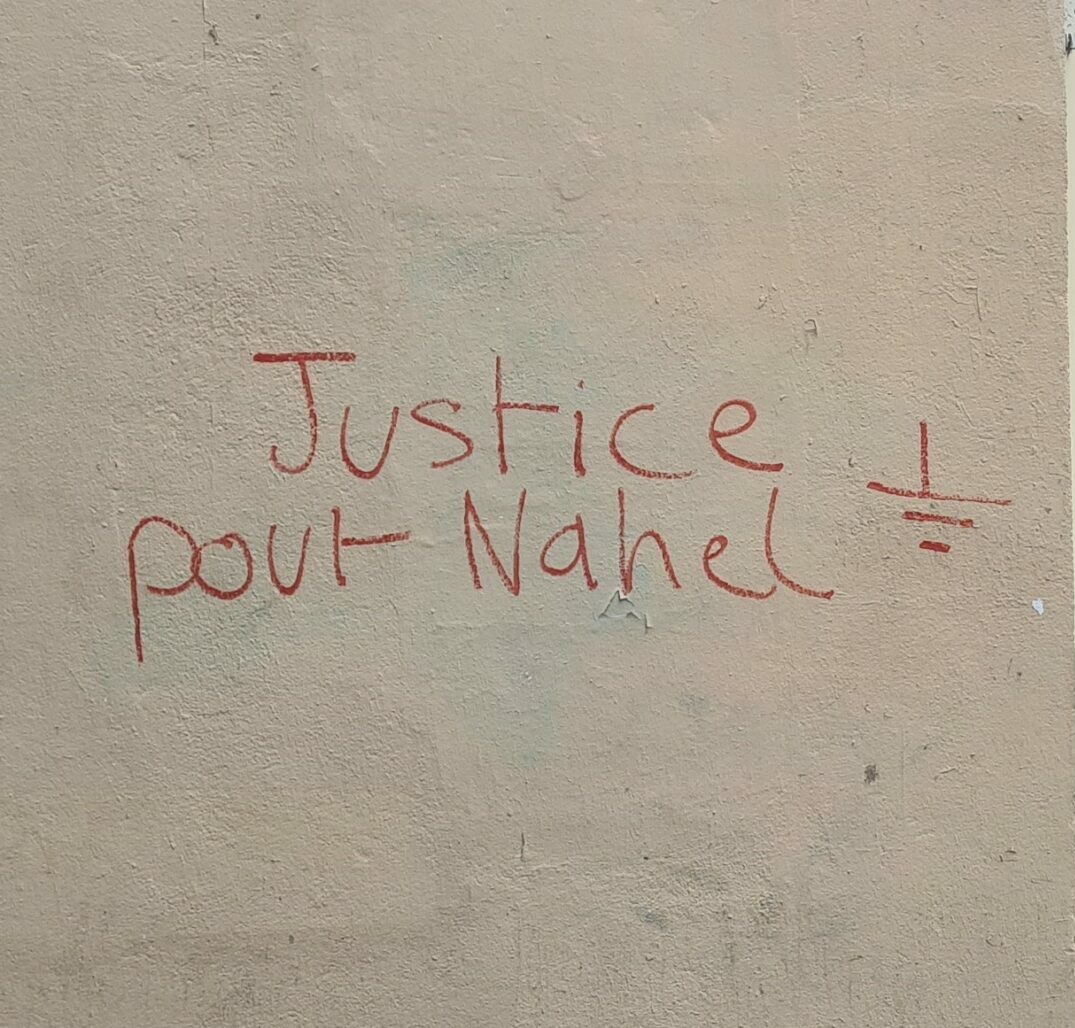

Ce que nous avons vécu après l’assassinat du jeune Nahel par un policier à la gâchette trop nerveuse, n’est pas «une émeute» comme la désignent les médias de masse, la droite ou le gouvernement, c’est une révolte. Une révolte qui se traduit par le feu, des violences et des pillages.

Sans le recul de l’enquête sociologique, qui vient seulement après coup, il est toujours délicat de lire les signaux non-verbaux de la violence. On en est réduit à interpréter, avec le risque de projeter ses propres grilles d’interprétation. Si une attaque de commissariat est un signal plutôt clair, pourquoi ici la mairie, ailleurs des bus, des tramways, une médiathèque, ou encore là une poste, le club de boxe local, une association caritative ou un centre médico-social ?

Mais il faut se souvenir justement que la violence est toujours le signe d’une impuissance à se faire entendre… soit parce qu’on est privé des mots pour exprimer sa situation, soit parce que l’interlocuteur n’écoute pas. En l’occurrence, on est ici confronté aux deux.

Allumer le feu, comme en cas de détresse, permet de signaler un malaise justement. Et de capter l’attention. Mais le seul message qui passe aujourd’hui est celui de la colère avec son corolaire, la peur qu’elle suscite chez les autres. C’est un élément central.

Ensuite, c’est la révolte d’une partie de la jeunesse française.

D’abord des plus jeunes. C’est le plus frappant. Beaucoup d’adolescents de 12-15 ans dont la conscience politique est encore en construction et l’action à la fois désordonnée et relativement superficielle, sans en mesurer les conséquences. On peut interpréter cette mobilisation de plusieurs façons. A commencer par l’aspect ludique, encore renforcé par les comparaisons entre différents groupes sur les réseaux sociaux et les blagues entre petits groupes amicaux. Ce n’est pas parce que c’est un cliché qu’il faut négliger la dimension adolescente des attitudes de rébellion. Défier l’autorité de l’Etat, de la police, des adultes, des parents, fait partie des rituels de construction de soi par lesquels nous sommes tous passés d’une façon ou d’une autre. Mais ici ce cliché prend une dimension encore plus spectaculaire parce qu’il y a aussi une mobilisation plus générale dans l’émotion et l’indignation du meurtre du jeune Nahel, du contexte des violences policières et d’une certaine conscience collective d’être stigmatisé par les origines sociales, ethniques et territoriales. D’ailleurs, quand ils s’expriment ces jeunes témoignent toutes et tous avoir vécu au moins une expérience traumatisante de la part des forces de l’ordre, donc de l’institution policière, donc de l’Etat. Un constat unanimement partagé dans les quartiers populaires.

On observe aussi des formes d’instrumentalisation de la révolte de ces groupes de jeunes. Soit par des plus âgés qui se cachent en quelque sorte derrière la relative immunité juridique que confère la minorité ; soit par des bandes de la petite délinquance qui parasitent toujours les moments de chaos et de violence sociale pour en tirer profit. En outre, il ne s’agit évidemment pas de toute la jeunesse. Il faut se défaire de cette tendance aux amalgames qui gomment les disparités de positions sociales et politiques dans les mêmes mots-valises. La jeunesse française est aussi fracturée que le reste de la société. C’est très net quand on observe ses comportements électoraux, et encore plus net si l’on considère à quel point l’appartenance à une classe d’âge avait été beaucoup plus déterminant que la classe sociale pendant les trois décennies 1960-1990. Cette relative homogénéité de la jeunesse a disparu. La « clusterisation », c’est-à-dire la formation de groupes relativement distincts fondés sur une expérience particulière (vis-à-vis de la police ou de l’école par exemple), l’a emporté. C’est pourquoi il faut se garder aussi des interprétations générales sur « la jeunesse française » et son message. « Mai 68 » (qui d’ailleurs n’était pas si homogène), c’est fini !

Enfin, ce n’est pas non plus une révolution. Contrairement à ce qu’on peut lire et entendre ici ou là, la situation n’est pas « objectivement révolutionnaire ». Cette révolte n’est pas porteuse du message politique clair et articulé qui pourrait la transformer en révolution. Il faut se garder de la mythologie de la violence révolutionnaire et de cette aspiration robespierriste qui cherche dans tout mouvement social les débuts de la prochaine révolution. De même, les prophéties accélérationnistes sont hâtives et surtout malsaines : ce n’est pas parce que des centaines de bâtiments sont attaqués que nous serions entrés dans une phase politique de renouvellement. Au contraire, nous devons plus probablement faire face à un moment où le rapport de forces, déjà assez nettement en défaveur de la gauche, bascule encore plus nettement dans l’exigence majoritaire d’un retour la « loi et l’ordre ».

Au fond, cette révolte reste une fièvre très intense du corps social, dont les aspirations sont trop confuses et surtout trop contradictoires.

Prendre conscience de la détresse

Si l’on fait abstraction du romantisme de la gauche, amoureuse de sa propre histoire qui voit des 89, des 48, des 71 ou des 68 dès que frémissent les mouvements sociaux, on doit se pencher sur les faits.

Casser les vitrines des banques est un classique des violences en manifestations, mais piller les supermarchés est une nouveauté. Il y a là les signes très inquiétants de la détresse sociale et économique d’une population paupérisée, qui saisit l’occasion de remplir le Caddie dans un Lidl ou un Auchan dévalisé. Cela ajoute une dimension plus urgente que les habituelles mises-à-sac des boutiques de luxe ou d’habillement par des populations exclues de la consommation de masse et qui se rattraperaient ainsi.

Si l’on pousse l’interprétation un peu plus loin, on peut y voir aussi la remise en cause violente du modèle de consumérisme qui constitue le seul horizon d’une société matérialiste et désenchantée, entre argent facile des influenceurs et figures de sportifs flambeurs.

Cette révolte est d’abord le nouveau témoignage d’une exaspération croissante au sein de la société française. C’est un nouveau chapitre dans la rapide succession des flambées de violence qui touchent toutes ou presque les couches de la société française.

Après la révolte des petites classes moyennes et populaires de la France périurbaine, reléguées économiquement, territorialement et culturellement par des élites aveugles et lointaines – les Gilets Jaunes.

Après la révolte plus discrète mais profonde d’une frange de la population socialement hétérogène mais culturellement convergente dans le refus des mesures sanitaires, réfractaire au passe-vaccinal et aux restrictions de liberté individuelles, fortement critique des incohérences du pouvoir dans sa gestion autoritaire de la crise du Covid – presque 6 millions de citoyens.

Après la révolte des classes populaires et intermédiaires devant les mesures antisociales, le déni de démocratie et l’autoritarisme des institutions au moment de la réforme des retraites.

Après les révoltes ponctuelles mais régulières de petits groupes idéologiquement homogènes dans la population – écologistes radicaux et ZADistes, extrême-droite à Saint-Brévin, etc…

…La France est à bout. Le pays bout. La pression monte.

C’est l’accumulation des colères et des frustrations, qui restent encore inarticulées et non-convergentes, car elles sont distribuées socialement entre des groupes qui se connaissent peu et le plus souvent ne se reconnaissent pas. En fait, cette révolte est aussi le résultat de l’affaiblissement des solidarités, des services publics et de la destruction des repères collectifs délibérément mis en œuvre par les politiques des gouvernement Macron depuis six ans, mais dont les racines du mal sont bien plus anciennes. L’affaiblissement de la qualité et de la densité des services publics doit déjà beaucoup aux coupes dans les dépenses initiées au moment de la RGPP par Nicolas Sarkozy.

Il faut d’ailleurs souligner que les variables d’ajustement des politiques publiques sont toujours les mêmes : le tissu associatif, les réseaux d’entraides, les actions sociales, les polices municipales, etc. Une majorité écrasante de ces jeunes impliqués dans les violences, n’a jamais vécu que cette période de délitement : qu’y-a-t-il à espérer quand on ne connaît que la lente accumulation désespérante des bouchons à l’horizon ?

Conscience de classe

Cette révolte enfin, s’enracine profondément dans un sentiment d’injustice diffus mais tenace. Elle est nourrie par la litanie des morts sous les balles de la police française, surtout depuis la « loi Cazeneuve » – dont on rappellera qu’il était aussi le ministre en exercice au moment du drame de Sivens où Rémi Fraisse avait trouvé la mort.

Ici, l’exaspération se cristallise dans le sentiment de banalité de la tragédie. La multiplication par 5 depuis 2017 des tirs mortels sur les véhicules se combine avec le profil homogène des victimes. En regard de l’actualité des faits divers, où par exemple l’acteur Pierre Palmade, coupable d’avoir fauché une famille au volant sous influence de drogues, se fait remarquer en boîte de nuit, le sentiment d’écœurement devant les signes d’une justice de classe est difficile à réprimer. En filigrane, c’est un épisode de lutte des classes qui se joue. Les révoltes sociales qui se succèdent depuis le début du premier mandat de Macron soulignent en fait un raidissement du pouvoir et surtout une impunité croissante de l’exercice du pouvoir par les classes dominantes. Certes, l’état d’urgence n’a pas été proclamé comme en 2005, mais dans les rues, la retenue n’est plus de mise non plus. Le fil est rompu : le pouvoir militarise la rue, et envoie au contact des troupes plus ou moins d’élites non-formées au maintien de l’ordre dans les quartiers : RAID, GIGN, BRI, PSIG… Et propose des mesures, comme la suspension des réseaux sociaux, qui évoquent plutôt la gestion des révoltes par les régimes autoritaires. La politique délibérée de casse sociale affaiblit les services publics essentiels et détruit les équilibres sociaux. Si vue d’Europe, la France est le pays le plus inégalitaire avant redistribution et le plus égalitaire après, les offensives du pouvoir macroniste laissent craindre justement que le balancier social ne soit menacé.

Offensive économique du patronat dans la réforme des retraites.

Offensive fiscale des détenteurs du capital et des actionnaires contre toute imposition de leurs richesses.

Offensive sociale dans la culpabilisation des chômeurs et des minimas sociaux accusés de parasitisme dans la dénonciation de l’assistanat.

Offensive juridique dans la criminalisation des mouvements sociaux.

Offensive culturelle de l’extrême droite dans les médias.

Offenses politiques dans l’étalement du mépris de classe et la brutalité des petites saillies régulières, maladroites mais éloquentes du pouvoir macroniste.

Et défense systématique des privilèges des puissants, qu’il s’agisse de symbole comme les jets privés ou d’enjeux plus larges comme la taxation des profits exceptionnels.

Classes dangereuses – la Grande Peur

Dans l’esprit du pouvoir, les revendications des mouvements sociaux sont illégitimes. On assiste au retour brutal de l’équation entre « classes laborieuses » et « classes dangereuses ». La peur de la violence du peuple nourrie par les médias et les éléments de langage du gouvernement fait écho aux paniques culturelles de l’extrême droite et des conservateurs obsédés par la couleur et l’ethnie de ce peuple révolté.

Le mal est profond. Le mépris de classe est constitutif de la pratique macroniste du pouvoir. On le retrouve dans la justification de politiques sécuritaires abrasives et violentes. Au fond, les dérives de Benalla le 1er mai 2018 n’avaient rien d’un accident. Elles témoignent bien d’une philosophie autoritaire du pouvoir et d’un mépris généralisé pour celles et ceux qui manifestent leur opposition aux projets du gouvernement.

« Qu’ils viennent me chercher ». Le président ne cesse de se poser en maître du jeu, en général, en chef – il a poussé la logique des institutions de la 5e république jusqu’à l’absurde, détournant à son profit la lettre de la Constitution au détriment de son esprit. Dépourvu de majorité politique, il a même tracé une équation très dangereuse entre légalité juridique et légitimité politique. Réfractaire au compromis, sa pratique du pouvoir est un affaiblissement permanent des corps intermédiaires. Le président-monarque Macron aime parler directement avec les citoyens-sujets. Face à une révolte spontanée, informe et déstructurée, à laquelle il ne pouvait pas s’attendre le Président jupitérien est démuni. La légitimité providentielle tirée de l’élection – malgré son caractère « par défaut » – ne suffit plus : le roi est nu.

Narcissique et mégalomane, il tolère d’autant moins l’opposition que son ton et son attitude démontrent qu’il est persuadé d’avoir raison. Les intellectuels conviés à l’Elysée avaient tous témoigné d’une séance de monologue stérile et d’une atmosphère de cour complètement en décalage avec la promesse de dialogue. La gestion des crises l’a souligné, le président se barricade dans une pratique solitaire et militarisée du pouvoir dont on a vu les effets particulièrement délétères au moment de la crise sanitaire envisagée comme « une guerre au virus » et gérée par un Conseil de défense.

Dans cet épisode de révolte des jeunesses urbaines, Macron marie le ton martial et le paternalisme autoritaire. Il gouverne par la peur et le clivage. Ce que vient confirmer le soutien d’une majorité de la population aux dérives policières ou autoritaires du pouvoir.

On l’a vu avec la crise sanitaire, on le voit dans le discours de la « menace de l’extrême-droite », on le voit dans la désignation régulière de groupes de la société à la vindicte populaire : les populistes factieux en gilets jaunes, les non-vaccinés complotistes et stupides, les syndicalistes irresponsables, les écoterroristes, les amish décroissants, les black-blocs anticapitalistes, et maintenant les parents à l’autorité défaillante qui ne tiennent pas leurs enfants, etc.

La peur règne.

Il faut prendre acte de cette peur. La reconnaître et la combattre. Car elle sera toujours plus forte que la raison, la colère ou l’espérance. Quand on a peur, on surréagit toujours. C’est dans notre cerveau reptilien depuis l’époque où nous étions de faibles individus face aux dangers de la nature et des autres : on éradique le danger. Le coût d’une surréaction est toujours considéré comme inférieur à celui d’une solution équilibrée et complexe.

L’exaspération de la droite radicale et de la société française contre les « immigrés », les assistés, les wokes, les écologistes, les féministes… sont d’abord des mouvements de peur.

Les policiers ont peur aussi. Ce qui est plus grave, car ils sont armés. Le danger qu’ils craquent est d’autant plus réel qu’ils sont soumis à très haute pression par la rue et par un gouvernement qui continue d’encourager des règles d’engagement et de maintien de l’ordre violentes, totalement épuisantes pour les forces de l’ordre. Cette peur est dangereuse car elle mène à la radicalisation.

On voit un exemple très inquiétant de cette radicalisation de la police dans le communiqué inique et scandaleux des syndicats Alliance et UNSA qui parle de « guerre » civile, comme s’ils souhaitaient l’explosion générale dans une grande bataille finale. Aujourd’hui ces deux organisations représentent près de 90% des policiers qui s’expriment lors de leurs élections professionnelles. Il y a là le danger d’une police de moins en moins républicaine – contrairement à la gendarmerie.

L’humanité des hommes

Tout cela nous amène à l’inévitable question qui sous-tend la politique : que faire ?

Nourrir les peurs en encourageant la révolte est hautement contre-productif. Les profiteurs de guerre sont les charognards de l’actualité.

Essentiel et complexe, il faut reprendre la mesure de l’humain dans notre société. Et développer un discours apaisant en remettant l’humain au centre et en refusant les facilités de langage, les slogans, et tout ce qui déshumanise les acteurs dans l’espace public.

Pour les jeunes révoltés, il s’agit de nommer les choses : leurs peurs, leur souffrance et leur détresse. C’est la mort d’un des leurs. Un de plus. Il faut prendre acte et offrir un autre exutoire que la violence : un horizon.

Pour les classes moyennes et populaires des quartiers qui brûlent : c’est leur existence qui est menacée. Leurs commerces qui sont pillés, leurs véhicules et leur mobilité, voire leur intégrité physique qui est en jeu… Il faut en prendre acte aussi. Et éviter la concurrence victimaire, sous peine de nourrir la haine, le ressentiment et la violence de la réaction.

Pour les forces de l’ordre : le meurtrier du jeune Nahel l’a reconnu lui-même spontanément, il regrette son geste. Il a conscience de son acte. C’est essentiel. Les forces de l’ordre sont aussi des hommes et des femmes soumis à rude épreuve. C’est leur incapacité psychologique à faire face aux défis de leur mission qui les déshumanise. Les appels à condamner la police en bloc sont dangereux, car ils font des amalgames dont le principal effet est la radicalisation des policiers.

La police fait partie des services publics qui ont pris la casse sociale de plein fouet. D’abord avec la réduction de leurs effectifs depuis Sarkozy, et la dégradation de leurs conditions de travail. Apparemment, le nombre d’embauches ne compense même plus le nombre de démissions.

Mais en plus, avec la destruction méthodique des corps intermédiaires et l’affaiblissement du tissu associatif, ils sont devenus la dernière ligne au contact de la souffrance sociale. Ce sont eux qui se retrouvent face aux fêlures, aux fragilités, aux désespoirs des plus modestes.

On leur demande trop. Et surtout beaucoup de choses qu’ils ne sont pas censés faire. Leur formation est notoirement insuffisante et leur sélection sommaire. En outre, ceux qui n’ont pas quitté le métier sont les éléments les plus radicalisés – les policiers qui revendiquaient une « autre police » étant souvent déjà partis. Cause et conséquence de cette confrontation sans préparation, le racisme y est profondément enraciné et systémique.

Education, culture, formation : la réforme de la police est une urgence. Pas seulement en termes de préparation aux situations de conflits, mais aussi en termes de mission : c’est une constante de la philosophie les gardiens de la cité doivent être des êtres à l’humanité plus développée encore. Détenir le monopole de la violence légitime impose d’être encore plus respectueux de la valeur et de la dignité humaine. Tout ce qui appauvrit spirituellement les policiers rend leur mission encore plus impossible. Parce que leur tâche est essentielle, il faut que leur recrutement et leur formation soient à la hauteur. Il s’agit donc de redonner du sens à leur mission : les former à la protection les droits et la dignité des gens. Et renvoyer celles et ceux qui n’en prennent pas la mesure.

L’école a un rôle essentiel ici – elle doit mieux initier aux fondamentaux des valeurs humaines et au respect. Pas seulement d’un point de vue théorique, mais pratique. La connaissance de soi est le premier pas indispensable, essentiel, pour envisager la relation aux autres – on doit la pratiquer à l’école.

Le lien intérieur à soi-même se renforce et s’affine dans le rapport aux autres. S’interroger sur soi et sur l’autre, reconnaître la différence des visages et des sensibilités, faire le lien entre ce qu’on ressent et ce que l’autre ressent permet d’approfondir aussi cette relation à soi et au monde. La connaissance de soi est aussi essentielle à l’apprentissage d’une valeur cardinale : le respect. Le respect n’est autre que la reconnaissance de l’autre dans sa singularité. Contrairement à ce que les instructions officielles espèrent obtenir en insistant sur le civisme et le « vivre-ensemble », le respect ne s’enseigne pas. Il se construit, il s’apprend dans la distance à soi et la reconnaissance de l’autre. Il doit être mutuel en outre.

Le respect s’acquiert dans l’exemple, dans la pratique, dans la relation.

La juste parole – les politiques sont d’abord des éducateurs

De droite comme de gauche, les coups de menton d’autorité ne sont que de l’autoritarisme. La véritable autorité, le leadership, s’enracine dans la capacité de proposer une direction, un objectif, et de convaincre autour de soi que cet objectif est désirable.

Nous avons besoin d’autorités morales différentes de ces modèles de père fouettards ou de chefaillons autoritaires. Ni Macron, ni Darmanin, ni a fortiori la droite de Ciotti ou l’extrême droite qui alerte à la guerre civile – tout en la souhaitant – et appellent à l’état d’urgence et à l’armée pour protéger les « braves gens » ne sont à la hauteur des enjeux.

Ils veulent juste remettre le couvercle sur la marmite, jusqu’à la prochaine explosion. Leurs appels à l’autorité républicaine n’ont aucune valeur car ils ont perdu toute leur légitimité. Répondre par la force face à la détresse et la révolte de la jeunesse est un signe de faiblesse.

Par ailleurs, les appels au calme sont tout aussi inaudibles. Premièrement, parce qu’ils sont lancés sur des canaux de communication que ne fréquentent pas les jeunes révoltés. Ces messages sont envoyés surtout à la population générale. Mais ils n’ont aucun effet sur les jeunes. Deuxièmement, parce que ces appels prennent souvent la forme de manifestations très paternalistes d’autorité plus ou moins bienveillante, mais toujours déconnectée. Ensuite, les promesses d’investissements, réflexe paresseux de la gauche (mettre de l’argent dans les quartiers) sont stériles. D’abord, de l’argent il y en a eu beaucoup depuis 2005. Justement ce sont ces équipements qui flambent. Ensuite, et surtout, c’est justement ce genre de misérabilisme qui est devenu insupportable. S’il faut se risquer à interpréter l’incendie des équipements urbains, on pourrait parler de « politique de la terre brûlée ». Et on pourrait traduire les choses ainsi : ces jeunes révoltés ne veulent ni médiathèque ni terrains de basket, ils veulent de la justice. Ils veulent un avenir. Ils veulent savoir quelle est leur place dans la société française.

Le politique comme l’éducateur est investi d’une parole signifiante. Les mots ont un sens et ils doivent être pesés. Le devoir d’un enseignant comme d’un leader politique c’est de créer une « dette de sens », c’est de contribuer à donner du sens au monde, d’accompagner les citoyens ou les élèves dans l’acquisition de leurs repères, et de tracer ensemble des directions, des routes vers un objectif commun.

L’école, notre bien commun

Le problème contemporain de délitement des corps intermédiaires, renforcé par l’atomisation sociale et la polarisation politiques engendrées par les réseaux sociaux et la civilisation numérique, c’est que nous n’avons plus d’espaces communs pour dialoguer. Nous n’avons plus d’agora, de forum, de place publique. Nous avons besoin de recréer les conditions de l’échange et de la parole publique. Nous avons besoin de nouveaux « lieux communs » pour « retisser les liens » entre nous. C’est justement le rôle de l’école.

Parmi les services publics les plus abîmés par le pouvoir depuis 2017, il y a l’école. Ce n’est pas un hasard, c’est le dernier bastion à abattre pour la contre-révolution. C’est le lieu de l’émancipation des classes populaires, de l’intégration culturelle, de l’ascension sociale et de l’apprentissage de la citoyenneté démocratique.

Tout le monde a été à l’école. C’est notre lieu commun par excellence. Mais elle est trop souvent devenue l’instrument de la relégation pour une bonne partie de ces jeunes, cabossés par un système scolaire dont ils n’ont pas pu ou su trouver les clés, souvent par manque de moyens.

L’école a une place centrale dans la vie de nos enfants, et par extension, dans la vie des adultes. Il faudrait qu’elle ait aussi une place centrale, littéralement, dans l’organisation de notre espace quotidien. Il s’agit là de sa place concrète dans la société : bâtiments, tissu urbain, connexions aux centres de culture et de savoir, mixités sociales et culturelles, etc. Les problématiques éducatives recoupent celles de la cohésion sociale et de la lutte contre les inégalités.

Les réponses passent par un effort accru de coordination et de planification des différents échelons de la puissance publique – commune, département, région et ministère – pour que la mixité sociale ne soit plus un vœu pieux, mais une donnée incontournable de nos villes. La mixité ne se résume pas à la justice sociale, elle est nécessaire car elle prépare à la vie « d’après-l’école », là où tous se côtoient, dans la rue, au travail, avec la famille. C’est un gage de paix sociale, de coopération et de prise en compte de la différence sans sombrer dans l’indifférence et la violence.

Les établissements scolaires peuvent devenir nos nouveaux lieux-communs. Et les rues, les villes, les places publiques doivent devenir nos écoles. Aucune enveloppe budgétaire, aucune aide sociale, aucune réforme des services publics, aucune justice même ne suffira pour répondre au défi démocratique auquel nous faisons collectivement face.

On ne s’en sortira sûrement pas par un nouvel épisode de grand débat, une nouvelle parodie de démocratie. La mission des hommes et femmes politique de ce pays, de toutes celles et ceux qui veulent vraiment œuvre à l’intérêt général et offrir un avenir à cette jeunesse révoltée, c’est de descendre au plus près de la population. C’est d’écouter, de dialoguer, d’échanger. De redonner du sens et de la substance à la représentation politique.

Il est temps de retisser les liens entre nous. De redécouvrir pourquoi nous voulons vivre ensemble. De faire société. De prendre soin de la démocratie.